4 questions à Maria Gurrado sur son projet IDEM

Maria Gurrado est docteure en Histoire et Archiviste paléographe à l’Institut de recherche et d’histoire des textes du CNRS (l’IRHT). Ambassadrice de l’innovation CNRS, elle est responsable du projet d’innovation technologique IDEM (pour Identification du Ductus de l’Écriture Médiévale), financé et accompagné par le programme de prématuration du CNRS.

Qu’est-ce qui vous a amené à créer IDEM ?

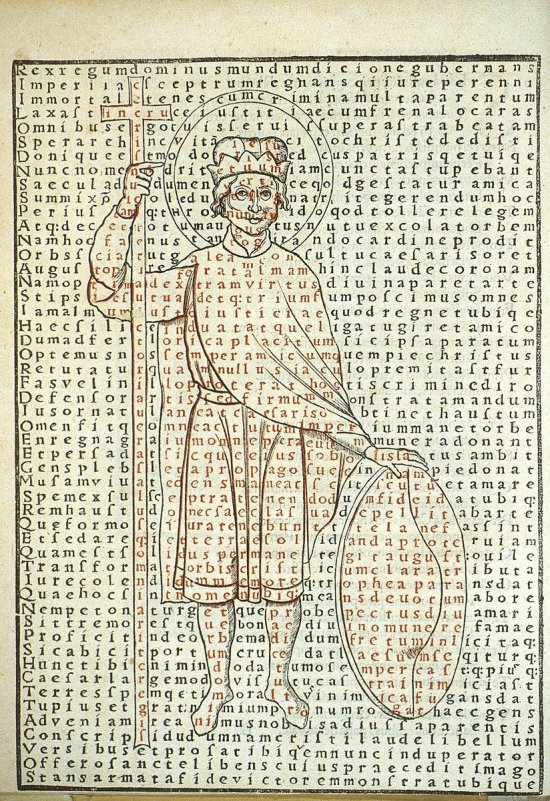

Je suis paléographe, mon objet de recherche est l’écriture, et plus précisément l’histoire de son évolution. La paléographie est une discipline qui se base sur l’observation visuelle des manuscrits, et en particulier des écritures – en l’occurrence, médiévales, car je suis médiéviste et latiniste. Actuellement, en paléographie, l’application des nouvelles technologies vise essentiellement à la reconnaissance automatique des caractères (pour aider, à terme, à l’édition/transcription des textes anciens) et/ou à la classification des formes en deux dimensions (pour assister les campagnes de catalogage rapide des manuscrits). Le projet IDEM (Identification du Ductus de l’Écriture Médiévale) a une orientation de recherche différente et totalement inexplorée, car il vise à analyser l’art d’écrire dans sa dynamique et dans son contexte spatial.

Traditionnellement, le ductus désigne le nombre, l’ordre et la direction des traits qui composent chaque lettre : en résumé, le mouvement de la plume du copiste. On ne peut plus observer ce geste, qui a eu lieu dans le passé. On utilise donc des schémas qui reconstituent de façon abstraite ce mouvement.

Seulement, le ductus ainsi reconstitué ne concerne que les traits couchés sur la page. Il existe bien la notion de ductus aérien, c’est-à-dire suivant le mouvement de plume dans l’espace avant qu’elle entre en contact avec le support… mais il n’a jamais été analysé, faute de pouvoir être visualisé. Or, je vois ce mouvement dans ma tête, et j’avais besoin de trouver une façon de le rendre visible pour les autres afin d’en faire un objet de recherche et de discussion. Concrètement, il s’agit de franchir le seuil de la bidimensionnalité (l’encre sur la page) en intégrant à la modélisation les dimensions temporelle et spatiale du geste. Ce changement de paradigme, considérant la tracé écrite comme une partie du geste du copiste, doit permettre un accès renouvelé aux écritures médiévales.

Vers 2016, suite à des discussions avec mon frère Giuseppe, qui est designer, est née l’idée d’une représentation numérique du mouvement. Je me suis alors rapprochée de deux collègues, Matthieu Exbrayat, membre du Laboratoire d’informatique fondamentale d’Orléans (Université d’Orléans / INSA Centre Val de Loire) et Sylvie Treuillet, membre du laboratoire PRISME (Université d’Orléans / INSA Centre Val de Loire). Nous avons choisi de mener une réflexion, puis des premiers tests avec des étudiants avant de répondre à des appels à projets. Pendant deux ans, et en toute sérénité, nous avons jeté les fondations de notre projet et appris à partager une vision commune.

Quand est ce que l’idée de valoriser ces travaux est née ?

Le projet de prématuration n’était pas du tout en ligne de mire : c’est lors d’une réunion concernant un autre sujet, dans les locaux du Service partenariat et valorisation (SPV) de ma délégation régionale, qu’on m’a demandé à quels besoins un numériseur de ce type aurait pu répondre. À ce moment-là, j’ai répondu que seule l’application en paléographie m’intéressait. Puis mon frère, très sensible à la transmission du savoir-faire artisanal, m’a indiqué qu’en effet, ce projet pourrait aider à étudier et préserver d’autres gestes que la calligraphie. Au rendez-vous suivant avec le SPV, j’ai indiqué que des applications étaient possibles dans de nombreux secteurs : non seulement le secteur artisanal et celui du luxe, mais aussi ceux des secteurs médical et militaire. C’est ainsi qu’a commencé la phase de prématuration visant à aboutir à une preuve de concept, qui a duré de 2022 à 2025. L’accompagnement par les équipes de CNRS Innovation et du Pôle Innovation, valorisation et partenariats industriel de CNRS Sciences humaines & sociales a permis une accélération importante de la recherche. Le projet a aussi pu bénéficier d’un financement supplémentaire par l’institut qui nous a permis de tester notre prototype pour l’enregistrement de gestes de broderie.

Je n’ai jamais cherché à innover pour innover : je l’ai fait pour répondre à un besoin précis en recherche fondamentale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je tenais à piloter ce projet, afin d’être impliquée dès le début dans la phase de développement, en tant qu’utilisatrice finale.

Il existe bien la notion de ductus aérien, c’est-à-dire suivant le mouvement de plume dans l’espace avant qu’elle entre en contact avec le support… mais il n’a jamais été analysé, faute de pouvoir être visualisé. Or, je vois ce mouvement dans ma tête, et j’avais besoin de trouver une façon de le rendre visible pour les autres afin d’en faire un objet de recherche et de discussion. ’’

Maria Gurrado, ingénieure de recherche à l'IRHT, archiviste paléographe et ambassadrice de l’innovation CNRS.

Quelle est la solution technologique que vous proposez à travers ce projet ?

La solution technologique est un numériseur pour des gestes à motricité fine. La numérisation des mouvements se fait déjà dans le monde du cinéma par exemple, mais pour des mouvements amples. Nous descendons ici au-dessous du millimètre.

L’intention était de concevoir la machine elle-même, avec deux contraintes majeures : qu’elle soit non invasive et transportable. Non invasive, car nous voulons respecter le contexte et les habitudes de l’artisan. Nous ne souhaitions pas poser de capteurs sur la personne, qui doit pouvoir travailler en utilisant ses outils habituels, à l’endroit où elle travaille tous les jours, car c’est seulement comme cela que l’on peut capturer l’authenticité du geste. Transportable, car les ateliers peuvent être difficilement accessibles. Mon objectif est d’utiliser ce numériseur dans des contextes géographiques variés, pour des missions dédiées à des gestes ancestraux qui sont en danger d’extinction.

Le prototype inclus des pièces spécifiques conçues et imprimées en 3D par mon frère qui participe au projet. Nous avons optimisé sa forme et ses fonctionnalités pour l’adapter aux contraintes sur le terrain. Les expertises de Sylvie Treuillet en vision par ordinateur et de Matthieu Exbrayat en programmation et analyse des données se sont révélées précieuses. La collaboration a été si étroite qu’il devient très difficile, à ce stade avancé, d’identifier la part de chacun dans la réalisation finale, tellement les idées foisonnent et rebondissent tout le temps entre nous quatre.

Nous entrons maintenant dans la deuxième phase du projet avec l’objectif prioritaire de rendre le numériseur utilisable sans intervention d’un expert technique. Nous voulons aussi nous concentrer sur l’exploitation des données recueillies afin d’établir des profils gestuels.

Au-delà des techniques d’écriture, d’autres gestes très précis relevant de l’artisanat ou des métiers d’art pourront être acquis et analysés par le biais des techniques de reconnaissance de trajectoire développées pour le numériseur. Lors de la phase de prématuration, nous avons réalisé des tests sur le geste de broderie. ’’

Maria Gurrado, ingénieure de recherche à l'IRHT, archiviste paléographe et ambassadrice de l’innovation CNRS.

Quelles sont les perspectives de marché ?

Elles sont nombreuses, et c’est justement ce qui rend cette question compliquée. Lorsque j’ai passé l’audition pour rejoindre le programme de prématuration en 2021, le projet a été accepté sous réserve que je définisse plus précisément les domaines d’application du numériseur. J’ai été accompagnée plusieurs mois par la société Valoritech, qui m’a aidée à structurer mes objectifs en planifiant plusieurs phases : prématuration, éventuelle maturation et même post-maturation.

Le projet IDEM vise à développer concepts et outils qui, une fois validés, permettront à leur tour d’envisager tout un éventail d’autres applications : sous quelles formes envisager l’accès grand public aux manuscrits ? Comment classer ce type de patrimoine immatériel ? Les technologies de réalité augmentée peuvent-elles être employées pour la recherche en paléographie ? Pour l’enseignement de l’histoire ? Pour la transmission du savoir-faire artisanal ou dans l’apprentissage même de ces techniques ?

Les connaissances et les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel, ainsi que leur sauvegarde en vue de la transmission intergénérationnelle, sont reconnus par l’UNESCO comme l’un des cinq domaines d’intérêt du patrimoine culturel immatériel. Dans le cadre d’un autre projet porté par ma collègue de la section arabe de l’Institut de recherche et d’histoire des textes, Muriel Roiland, nous allons « capturer » les gestes de Ghani Alani, dernier représentant de l’école calligraphique de Bagdad remontant au IXe siècle.

Au-delà des techniques d’écriture, d’autres gestes très précis relevant de l’artisanat ou des métiers d’art pourront être acquis et analysés par le biais des techniques de reconnaissance de trajectoire développées pour le numériseur. Lors de la phase de prématuration, nous avons réalisé des tests sur le geste de broderie. Nous nous sommes rendu compte que l’outil doit être adapté au geste à capturer : il a fallu ajouter une caméra parce que l’aiguille transperce l’étoffe, par exemple.

Il faudra donc effectuer des choix stratégiques afin que l’outil soit le plus pertinent possible en fonction du geste à analyser car il faut bien garder en tête qu’il n’existe pas de numériseur universel ! Nous envisageons aujourd’hui d’explorer d’autres applications portant sur tous les gestes liés à la couture, ou encore utile pour la prise en charge des troubles de l’écriture chez l’enfant.

Je suis très attentive aux enjeux éthiques importants de cette technologie, en ce qui concerne la protection des données personnelles et la contrefaçon. C’est pour cela qu’il est important que son usage reste aussi ancré dans le monde académique et tout particulièrement des sciences humaines et sociales.

© Sébastien BUSSON/CNRS Images. Pièce issue de l'ouvrage numérisé dans le cadre du programme des Bibliothèques Virtuelles Humanistes (BVH) : " Magnencij Rabani Mauri De Laudibus sancte Crucis opus. erudicione versu prosaque mirificum" édité en 1503 et dont l'auteur est Maurus Hrabanus.

La lettre innovation

Partenariats, création d'entreprises, brevets, licences, événements... Retrouvez tous les mois les dernières actualités de la valorisation et de l'innovation au CNRS.

Nos autres actualités

Voir toutes les actus26 février 2026

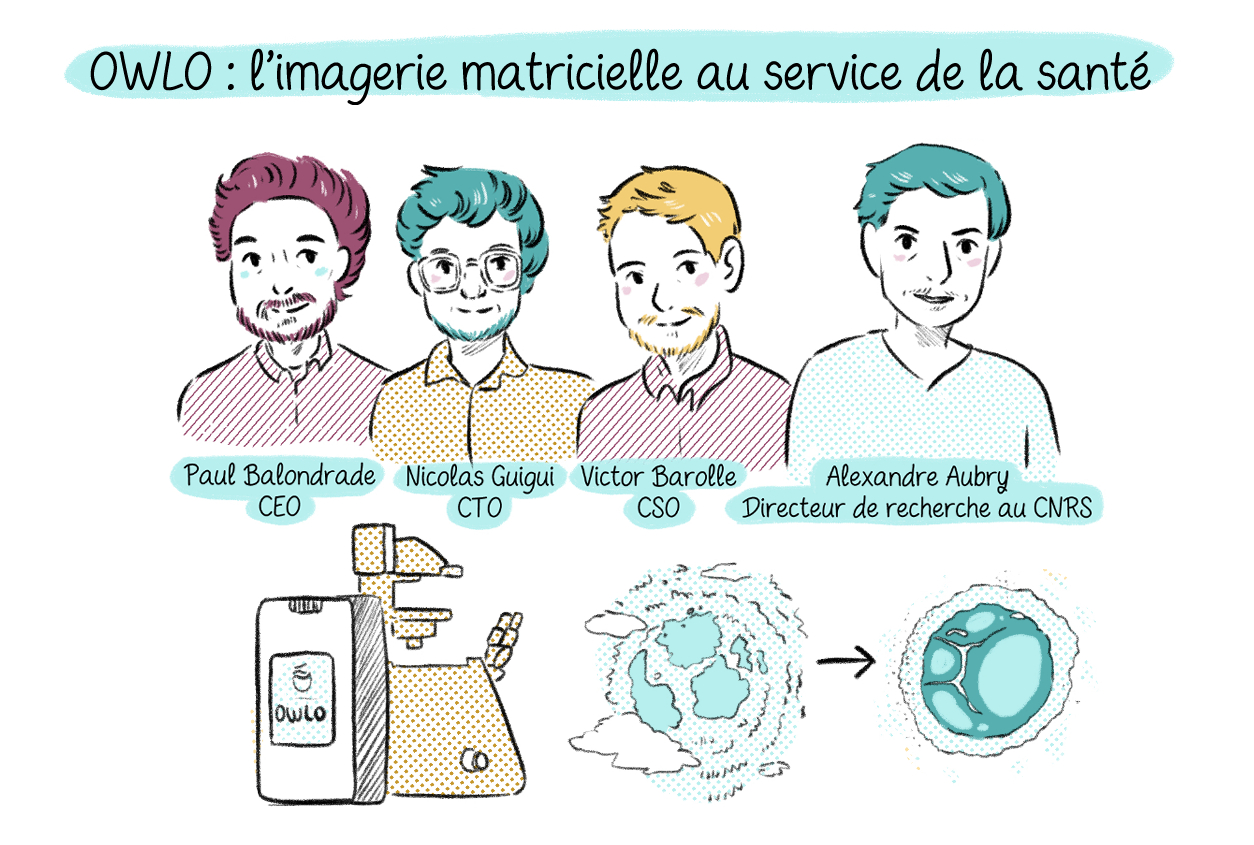

OWLO : l’imagerie matricielle au service de la santé

26 février 2026

Ouverture des candidatures à PhDiscovery

20 février 2026