Un espoir de thérapie génique pour traiter l’épilepsie pharmacorésistante

L’entreprise néerlandaise uniQure a dernièrement annoncé qu’elle allait entamer les premiers essais cliniques d’une thérapie génique permettant de traiter l’épilepsie du lobe temporal. Une nouvelle approche qui pourrait venir en aide à de nombreux patients affichant une résistance aux traitements médicamenteux.

D’après la Fondation française pour la recherche sur l’épilepsie (FFRE), la maladie touche 650 000 personnes en France, la forme la plus fréquente chez l’adulte étant l’épilepsie du lobe temporal. La plupart des patients sont traités au moyen de médicaments antiépileptiques, qui s’avèrent cependant inefficaces dans environ 30 % des cas (pharmacorésistance). À l’heure actuelle, la seule solution consiste alors à réaliser une intervention chirurgicale (résection) pour retirer la partie du cerveau à l’origine des crises – incluant généralement l’hippocampe, situé dans le lobe temporal. Une méthode souvent efficace, mais invasive et susceptible d’altérer des fonctions cognitives telles que la mémoire ou l’orientation dans l’espace.

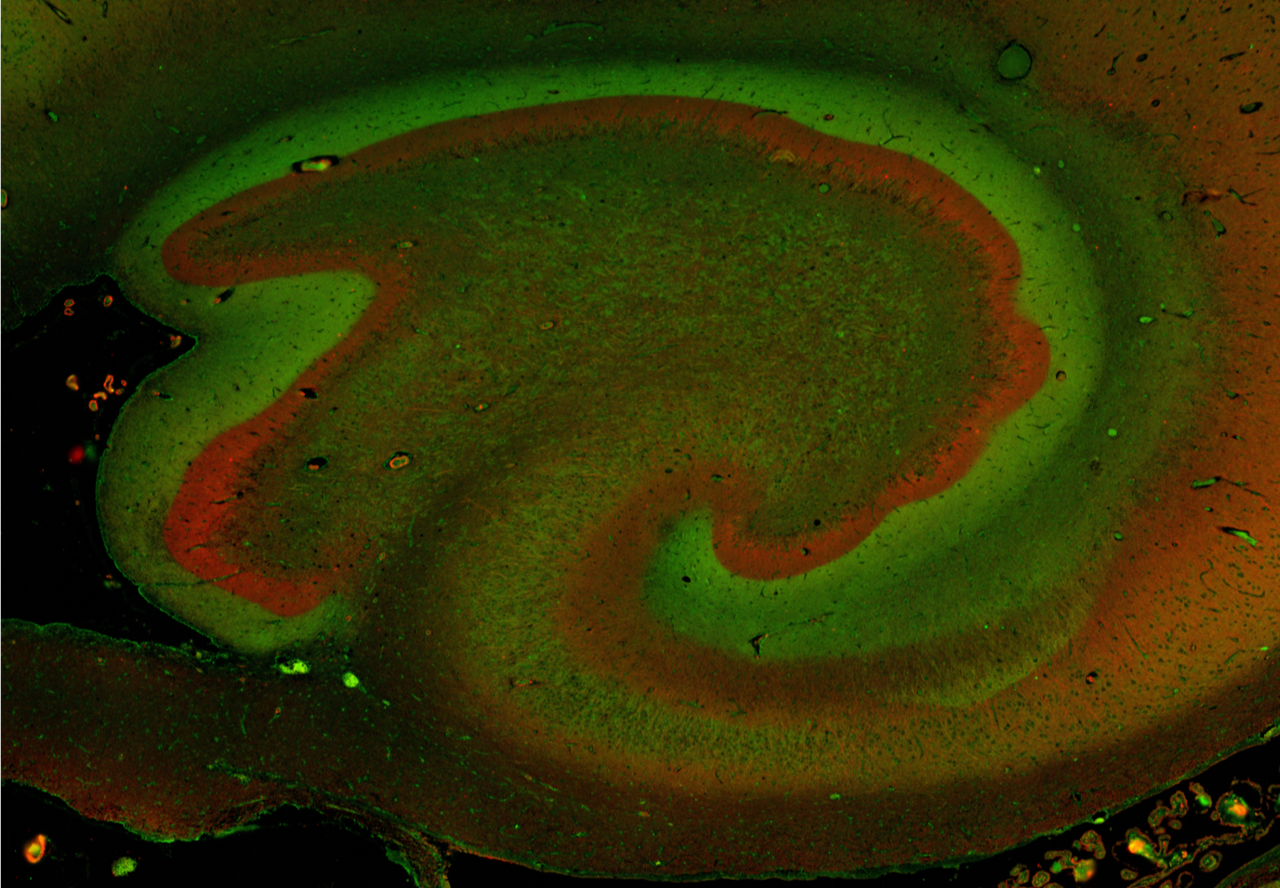

Section d’hippocampe humain © Christophe Mulle, Valérie Crépel

Réduire la quantité de récepteurs dysfonctionnels

Christophe Mulle, directeur de recherche au CNRS, et Valérie Crépel, directrice de recherche à l’Inserm, ont exploré une autre voie possible de traitement, à travers un projet collaboratif amorcé en 2011. À l’inverse des approches traditionnelles, leur idée était de s’attaquer à une cible thérapeutique spécifique, située au sein de l’hippocampe. Son nom : les récepteurs kaïnate.

De quoi s’agit-il ? « Dans le cerveau, les neurones sont connectés les uns aux autres grâce aux synapses, qui peuvent être excitatrices ou inhibitrices », explique Christophe Mulle. « Elles sont chargées de transmettre les signaux nerveux, grâce notamment à des neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cas d’une excitation, le neurotransmetteur utilisé est un acide aminé appelé « glutamate ». » Les synapses excitatrices possèdent ainsi des récepteurs du glutamate, parmi lesquels les récepteurs kaïnate, qui interviennent dans la régulation de l’activité neuronale.

Ces récepteurs, des protéines utiles au fonctionnement normal du cerveau, peuvent également jouer un rôle de « détonateur » pour les crises épileptiques quand ils sont positionnés de manière aberrante. « Les circuits neuronaux subissent une réorganisation chez les patients atteints d’épilepsie du lobe temporal », poursuit Christophe Mulle. « Cet agencement différent des connexions neuronales modifie la position des récepteurs kaïnate dans l’hippocampe, et c’est cette localisation anormale qui entraîne des boucles d’activité excitatrice, à l’origine des crises. » L’idée de la thérapie était ainsi de réduire la quantité de récepteurs kaïnate au sein des neurones présentant un dysfonctionnement.

Bloquer l’expression d’un gène grâce à l’ARN interférent

À cet effet, les chercheurs ont opté pour l’utilisation d’une stratégie d’ARN interférent, grâce à un microARN synthétique. Son rôle : empêcher l’expression du gène grik2, codant pour la protéine GluK2, récepteur kaïnate du glutamate. « L’avantage de cette thérapie génique est qu’elle ne cible que la partie pathologique, sans toucher le reste du cerveau », souligne Valérie Crépel. « De plus, nous souhaitions élaborer un traitement reposant sur une injection intracérébrale unique. Nous avons donc cherché le vecteur viral idoine, servant de véhicule à l’ARN interférent et lui permettant de remplir sa fonction dans la durée. » Ces travaux ont conduit à la création d’une start-up, dont les deux chercheurs étaient cofondateurs, avec le soutien d’Inserm Transfert, de la SATT Aquitaine Science Transfert et du fonds d’investissement Kurma Partners. Dirigée par Richard Porter, Corlieve Therapeutics a permis de poursuivre ces travaux, en vue de permettre la mise en place de futurs essais cliniques. À cette collaboration s’est ajoutée la société américaine REGENXBIO, en charge de produire les différents vecteurs utilisés chez l’animal et, par la suite, chez l’humain.

Une fois le vecteur destiné à la recherche animale produit, le traitement a fait l’objet d’essais précliniques, avec de premiers résultats prometteurs. « Nous avons démontré que, chez le rongeur, bloquer seulement 30 % des récepteurs kaïnate permettait de réduire l’apparition des crises épileptiques de 60 à 80 % », indique Valérie Crépel. « Et nous avons obtenu des résultats similaires pour les tests pratiqués sur des résections chirurgicales d’hippocampe, issues de patients atteints d’épilepsie du lobe temporal. » Cette collaboration a abouti à la publication récente d’un article scientifique démontrant le potentiel très prometteur de cette nouvelle stratégie thérapeutique1.

De la start-up aux essais cliniques

En juin 2021, l’entreprise uniQure, spécialiste des thérapies géniques, en particulier pour les maladies touchant le foie ou le système nerveux central, a fait l’acquisition de Corlieve Therapeutics. Un rapprochement qui a apporté les ressources nécessaires au développement industriel du traitement. Un des objectifs était de définir la dose pouvant être administrée chez l’être humain sans effets toxiques. « Depuis l’acquisition de Corlieve Therapeutics, nous avons œuvré à mettre au point un produit répondant aux exigences des essais cliniques, en particulier son absence de toxicité chez l’animal », présente Stéphane Baudouin, Senior Director chez uniQure. « Nous avons aussi poursuivi les travaux précliniques de Valérie Crépel sur l’animal, afin d’enrichir les résultats obtenus. »

Ces éléments ont permis d’alimenter le plan de développement clinique du traitement, soumis à la Food and Drug Administration (FDA), l’autorité de régulation américaine. Celle-ci a donné son accord en septembre 2023 pour la conduite d’essais cliniques, sur l’être humain. « Nous allons donc recruter les premiers patients aux États-Unis, dans le cadre de la phase I-II des essais », annonce Stéphane Baudouin. « Ces individus atteints d’épilepsie du lobe temporal seront alors suivis avec attention afin d’évaluer la tolérabilité du produit, l’éventuelle présence d’effets négatifs, ainsi que l’efficacité du traitement. Puis nous augmenterons graduellement la cohorte de patients étudiés. » Des résultats qu’il faudra ensuite confirmer lors des essais, à plus large échelle, de la phase III, dernière étape avant la demande d’autorisation de mise sur le marché.

La lettre innovation

Partenariats, création d'entreprises, brevets, licences, événements... Retrouvez tous les mois les dernières actualités de la valorisation et de l'innovation au CNRS.

Nos autres actualités

Voir toutes les actus24 décembre 2025

Les levées de fonds du mois de novembre 2025

18 décembre 2025

15 projets innovants intègrent la nouvelle promotion du programme RISE du CNRS

10 décembre 2025